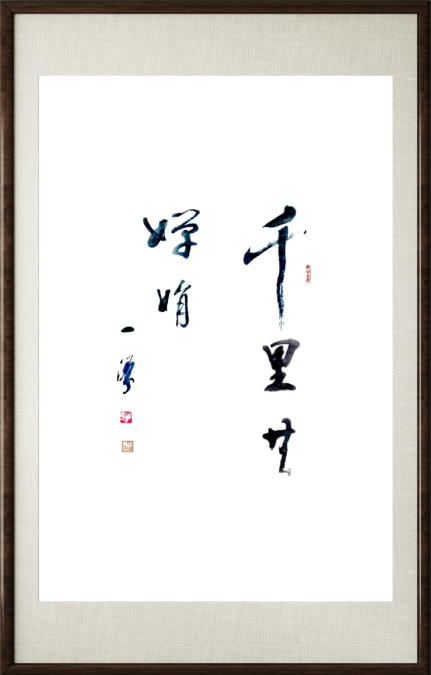

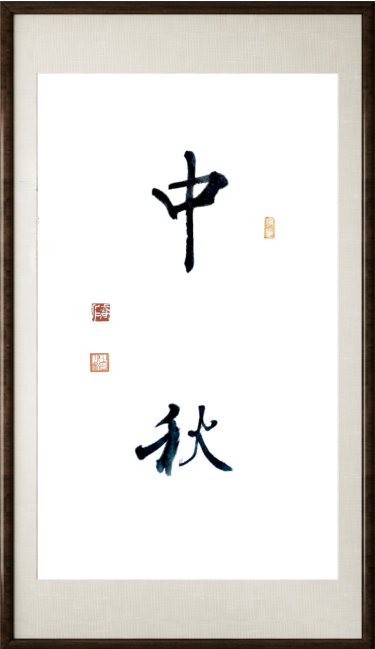

月满中华,情系中秋,金风涤暑,玉宇澄明。当一轮皓月攀升于碧空如洗的夜幕,人间便迎来了最富诗意的时节——中秋。

月光流淌如练,浸润着华夏大地的每一寸土壤,也串联起跨越千年的文化记忆。我们从《周礼》“秋暮夕月”的庄重仪轨中,遥见古人红烛高燃、设案拜月的身影;在苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的吟咏中,听见了超越时空的思念与祝愿;更从“小饼如嚼月,中有酥与饴”的细腻品味里,触摸到以月饼为媒、寄托团圆的东方哲思。嫦娥奔月的缥缈神话、吴刚伐桂的永恒执着、玉兔捣药的温柔传说,无不为这轮明月披上浪漫的轻纱,成为民族集体情感的共同底色。

中秋不仅是时序更迭的刻度,更是文化血脉的延续。愿这一轮明月,照见山河无恙,人间安康;更愿每一位读者,在传统文化的清辉中,寻得心灵的归处,积蓄前行的力量。

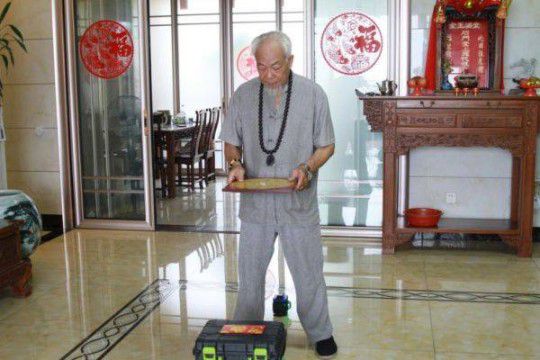

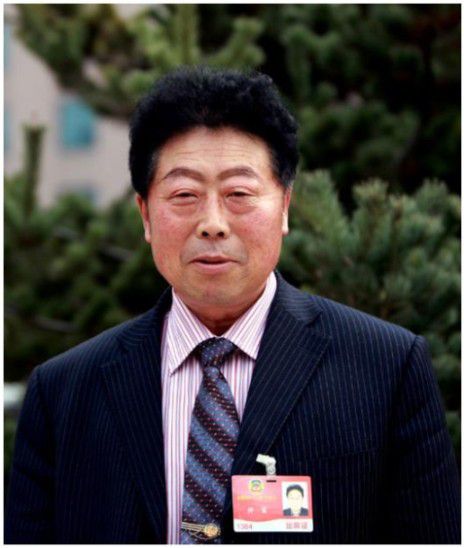

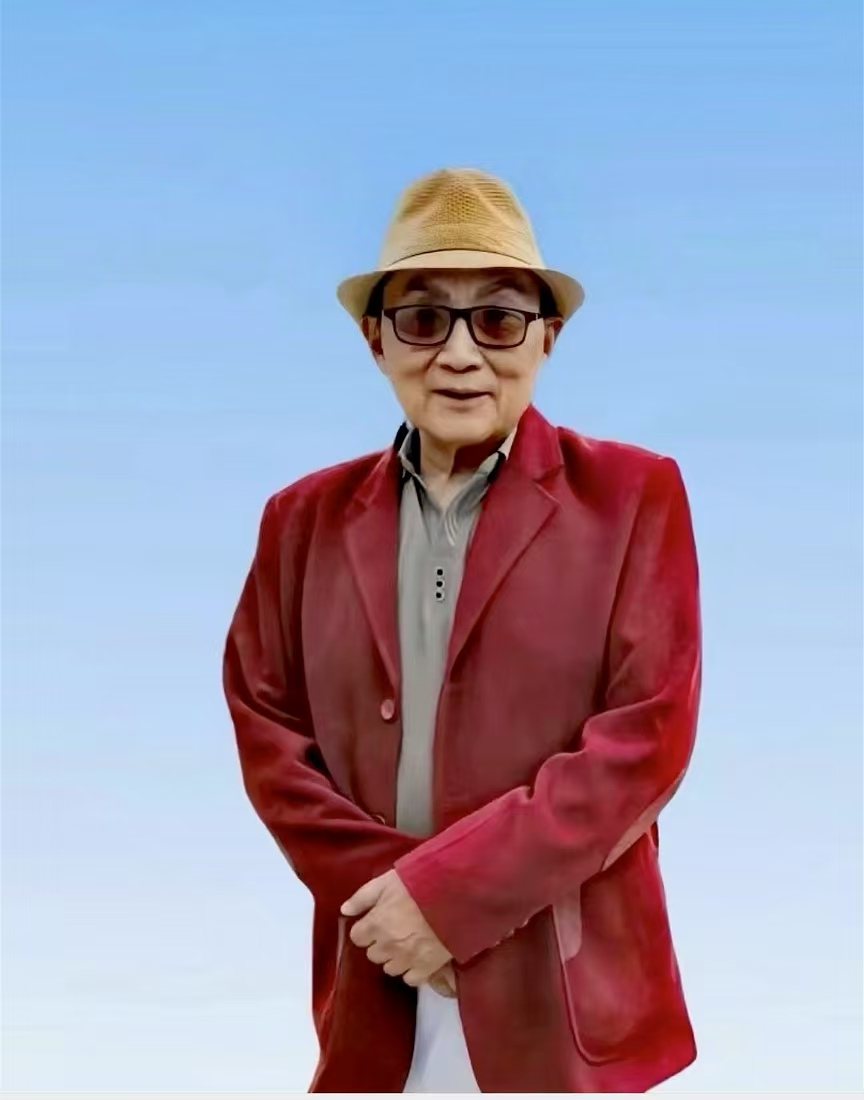

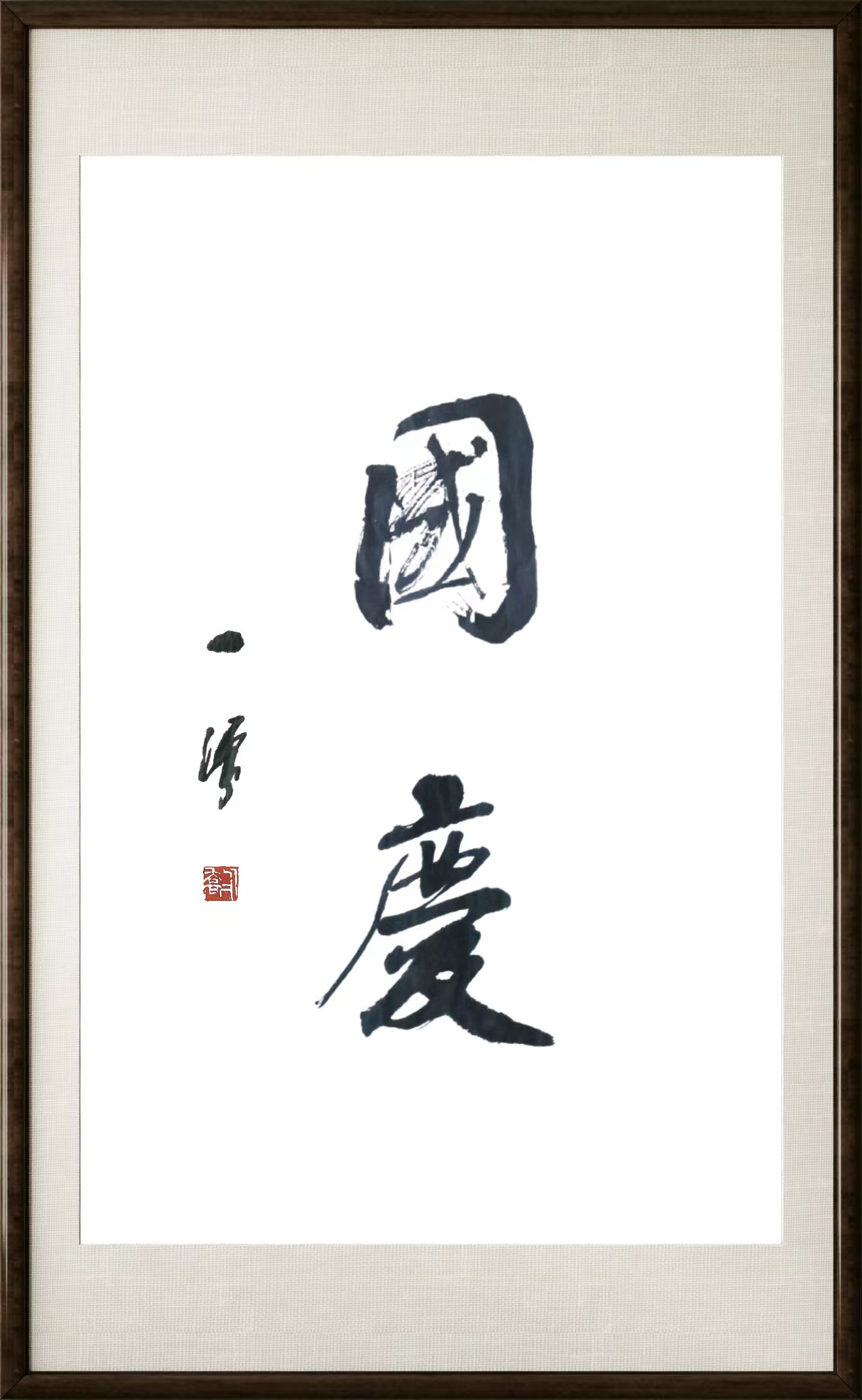

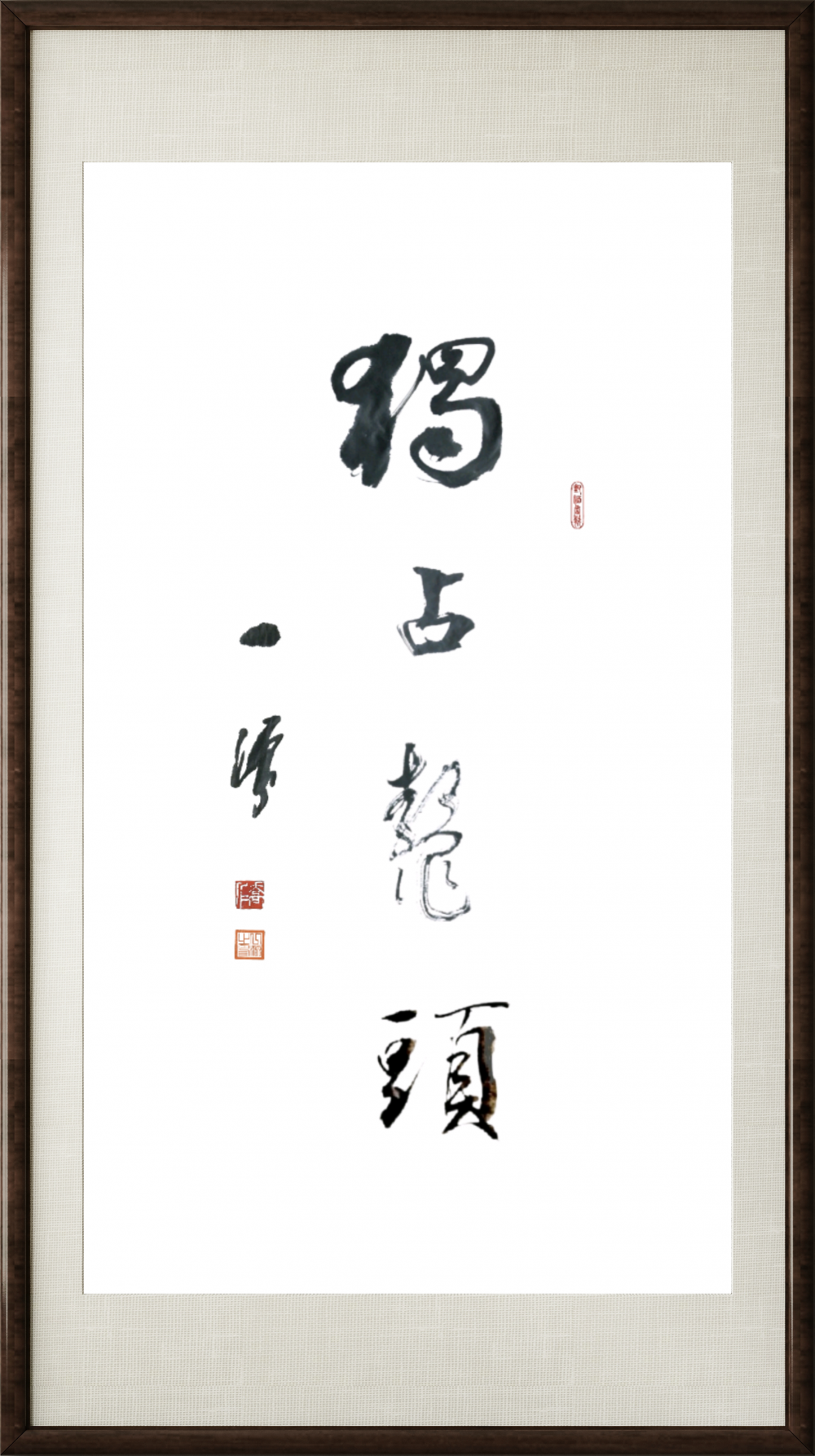

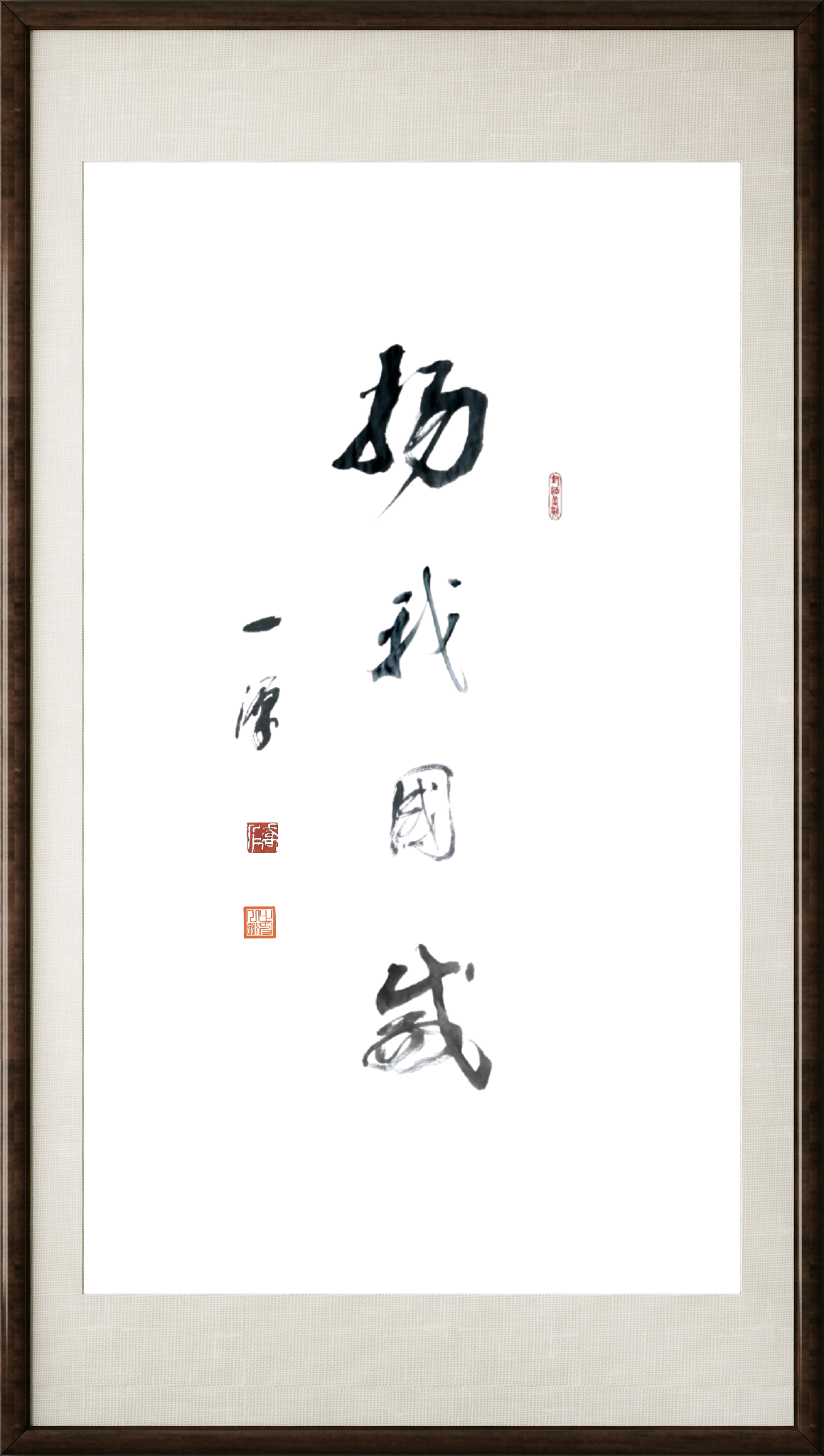

陈一源,红墙艺术家,“五一”全国劳模,享受国务院特殊津贴。四川成都彭州市人,中西文化研究独立学者。

先生儒释道兼修,国家高级书法师,社会活动家,平生爱诗词,略通丹青,偏好书法,亦用力于中医与长寿养生,以中华民族的伟大复兴为乐事。

主要社会职务:

央广国际文化交流艺术委员会 副主席

全国人民艺术家信用管理中心

书画艺术委员会主席

联合国中医专业委员会 秘书长

中国乡村振兴诗书画院 院长

中央国家机关书法家协会 会员

海南投资商会 高级顾问

世界华商联合会 荣誉主席

孙中山博爱基金会 高级顾问

亚洲国际青年电影节 评审团主席

中国周易专家委员会 名誉会长

中非共和国驻华大使馆 特邀名誉顾问

加纳共和国驻华使馆 特邀文化顾问

海口国艺委书画艺术博物馆 馆长

《人民书画报》理事会主席

亚洲文化 首席艺术主席

改革以降,有诗词、杂文和书法作品集问世。他在研究了中国近代三大显学后,在学界首倡《彭学》应该成为中国的第四大显学。

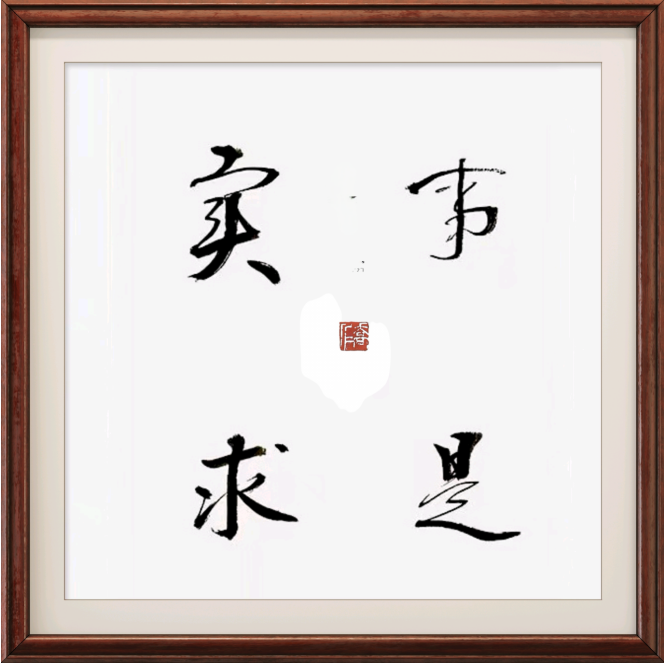

先生侧重人文、宗教、书画艺术和中医养生版块,尤以实现中华民族的伟大复兴为乐事。多年以来,先生喜欢的一句话是:

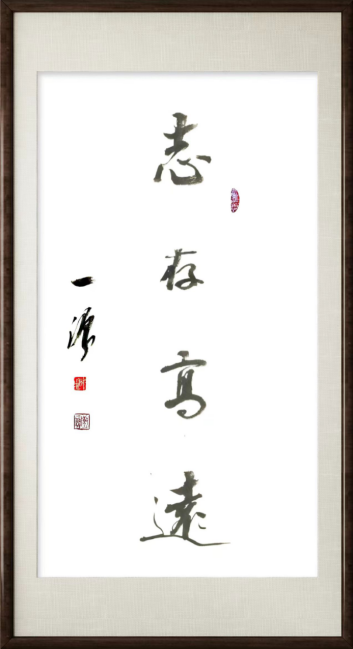

"上下五千年,纵横十万里,经纶三大教,出入百家言。"有人选择了当下的苟且,有人选择了诗和远方,他选择了"苟日新,日日新,又日新"。

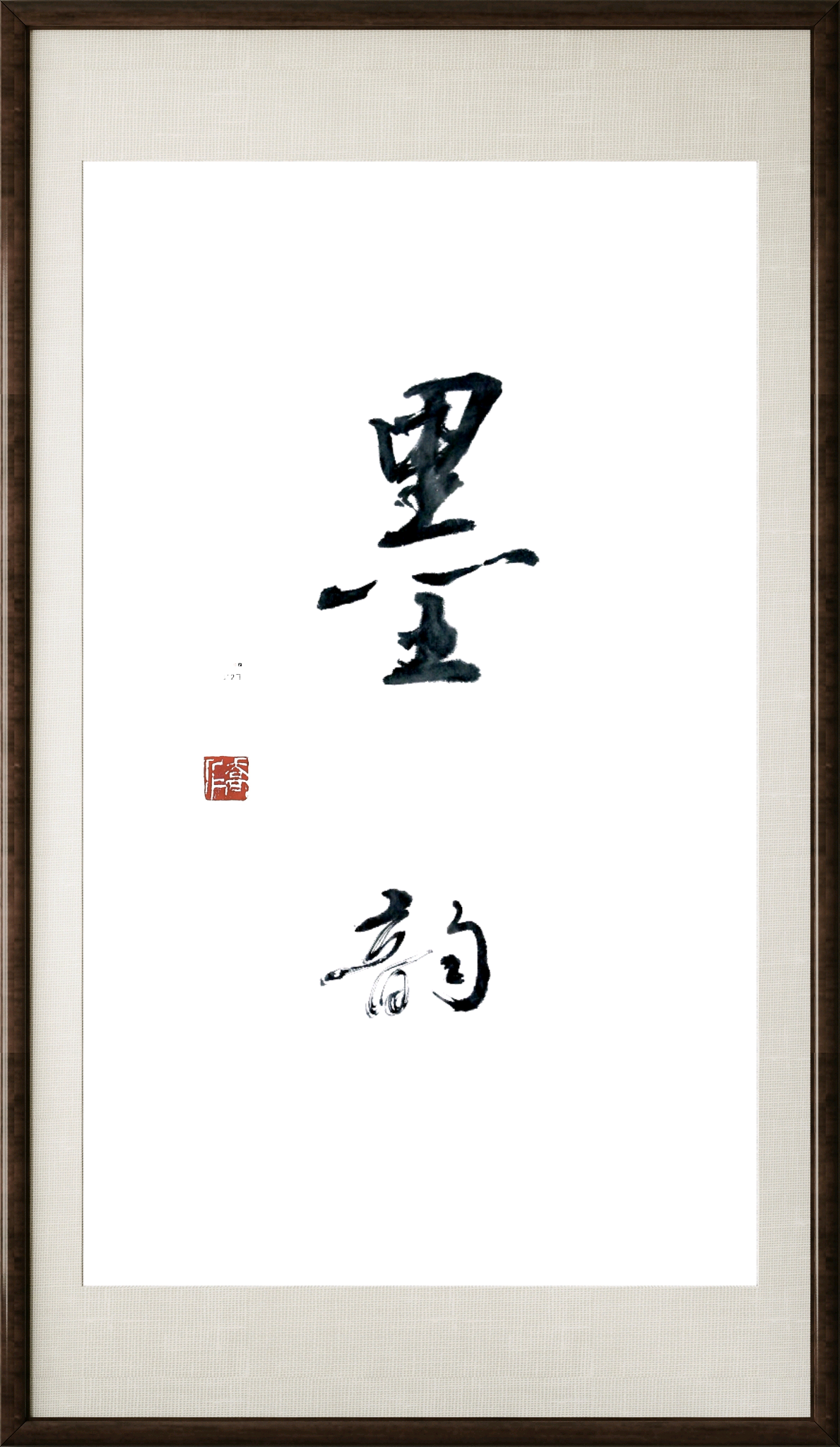

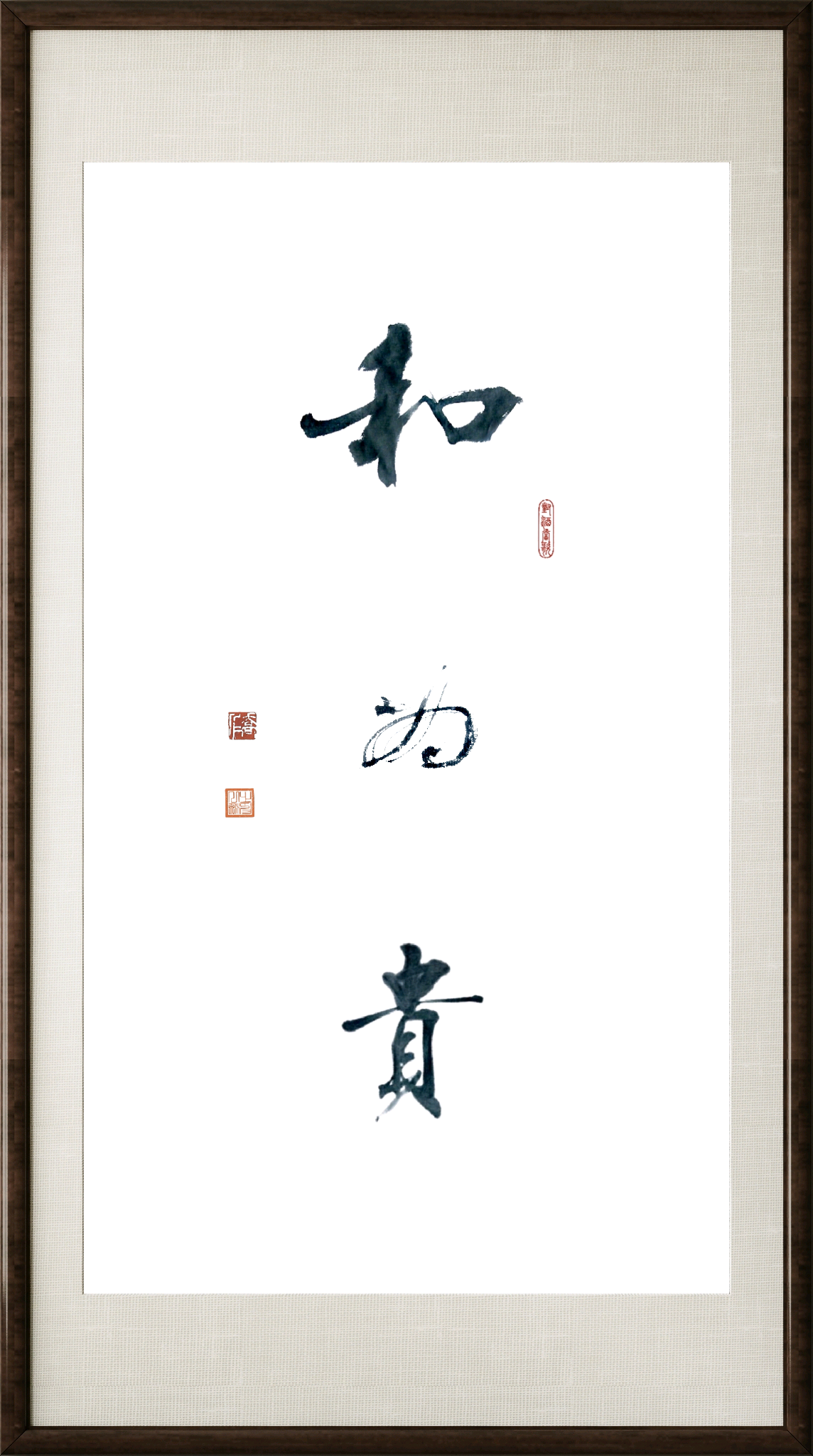

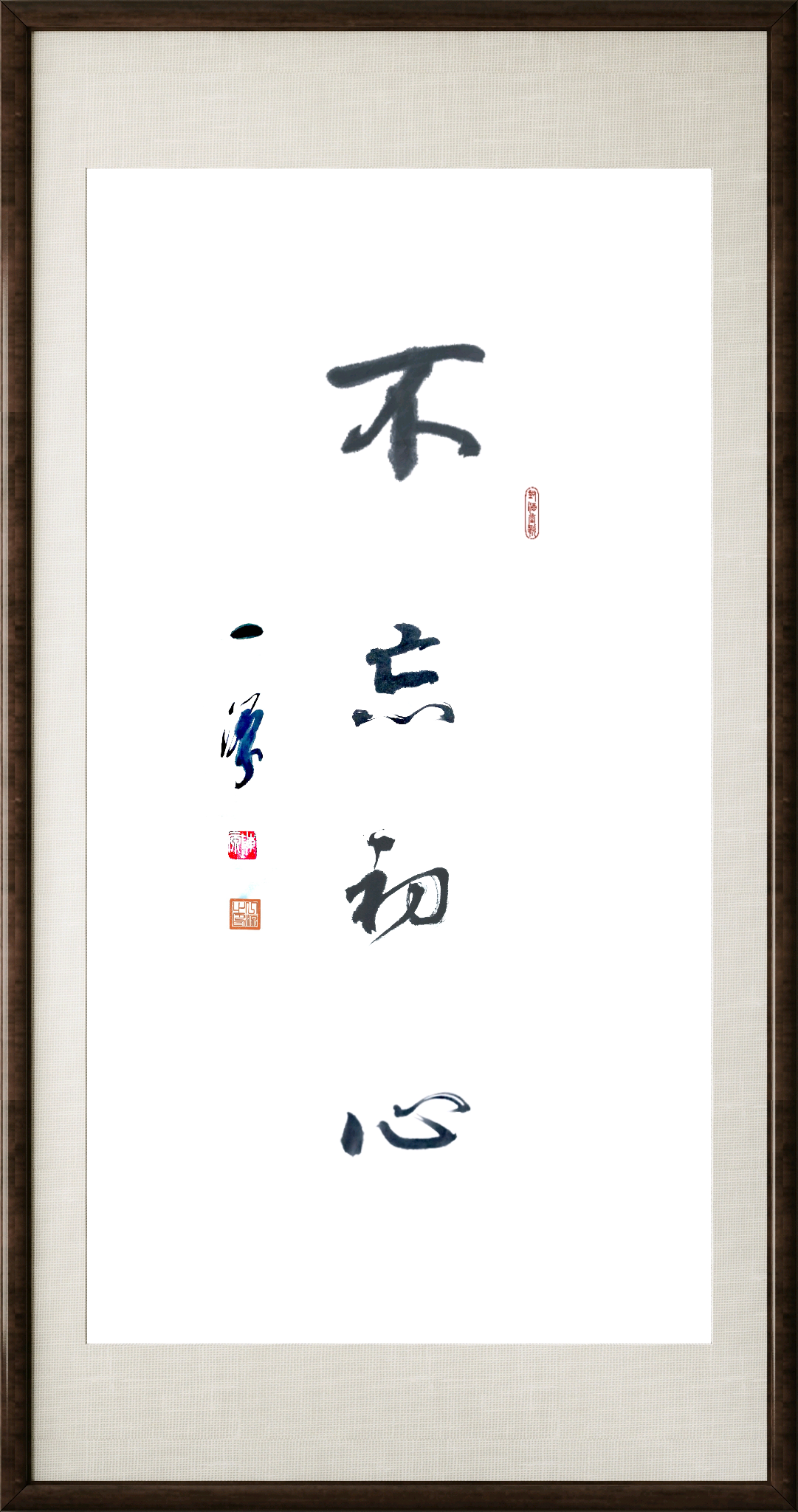

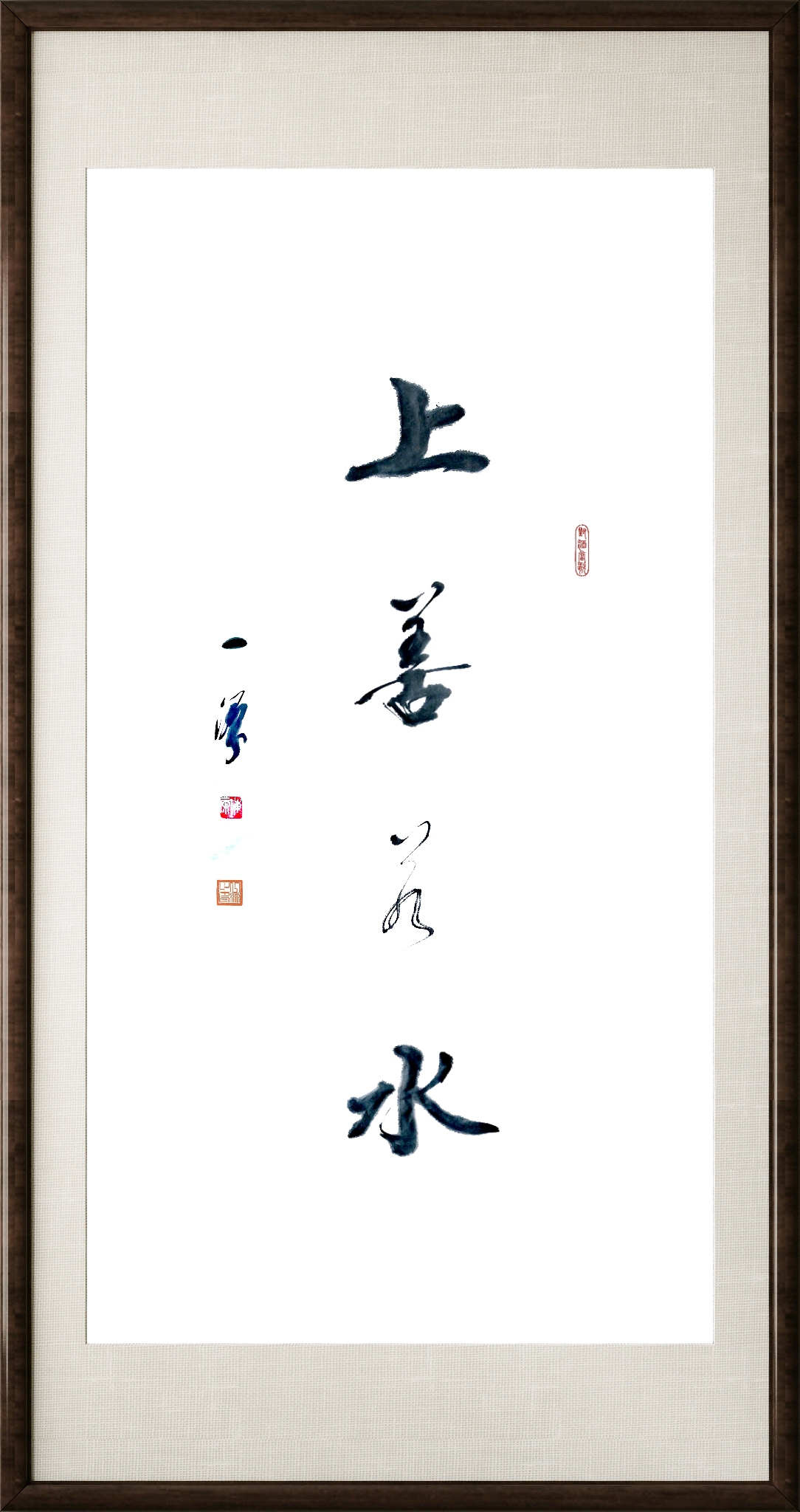

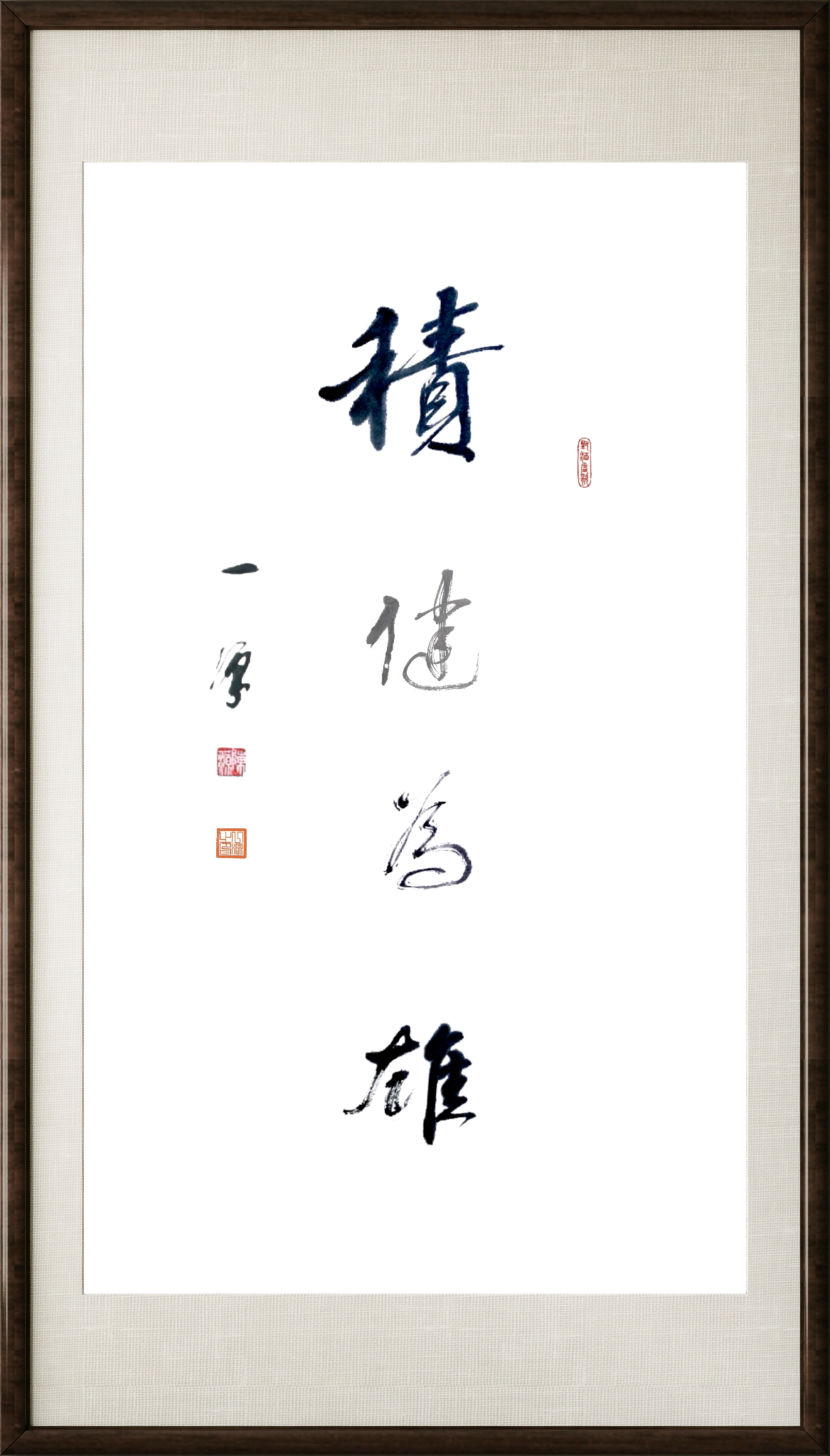

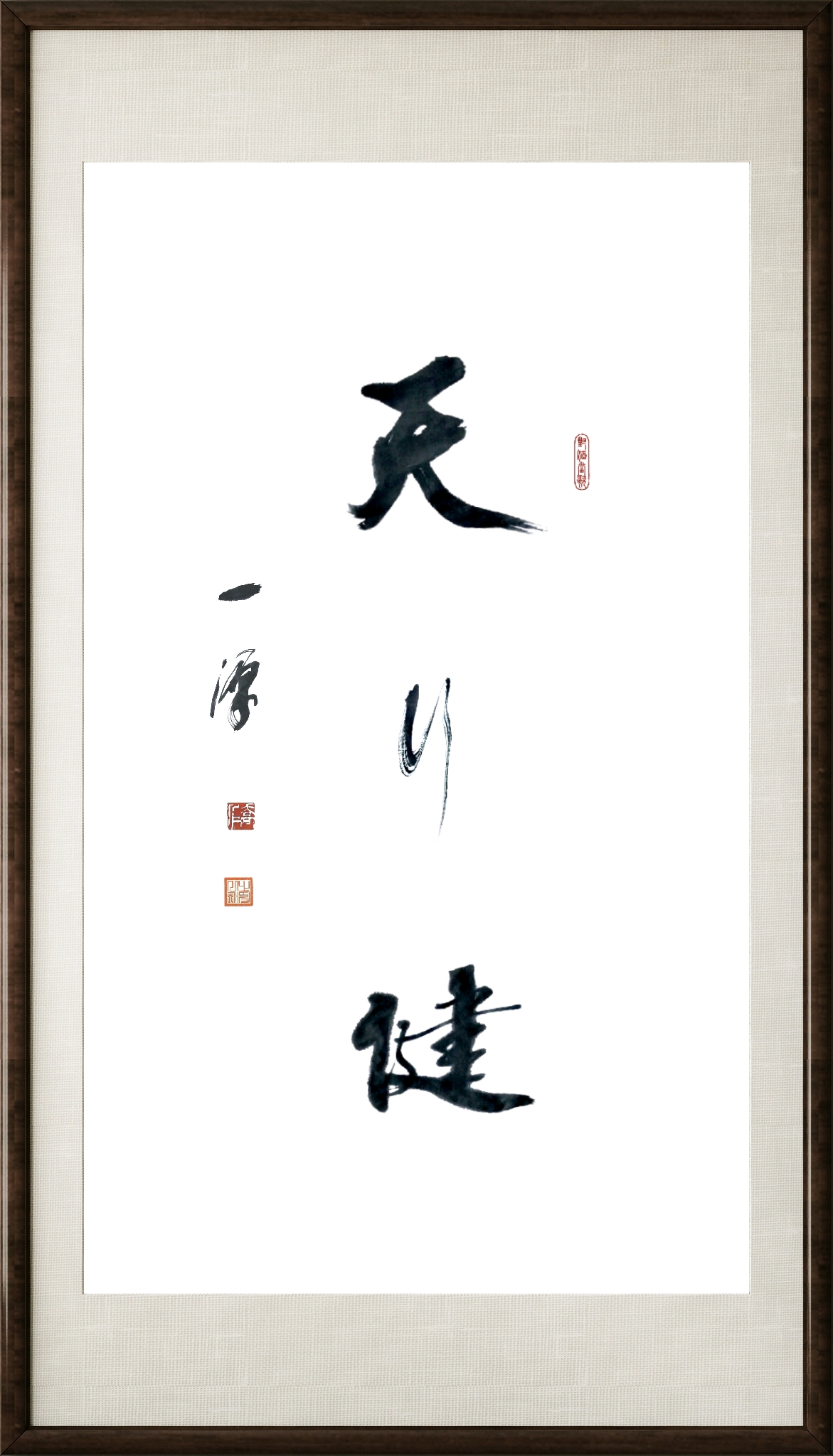

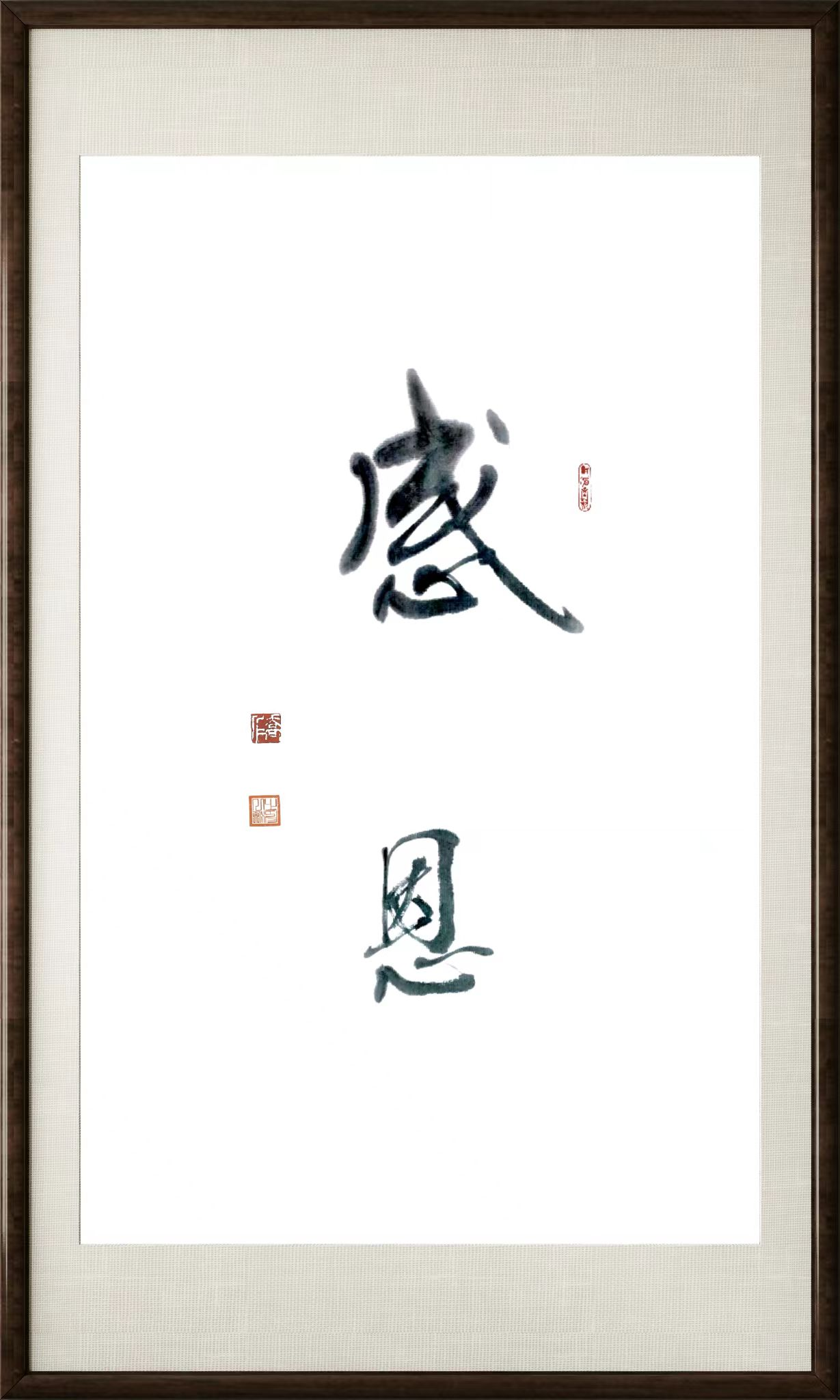

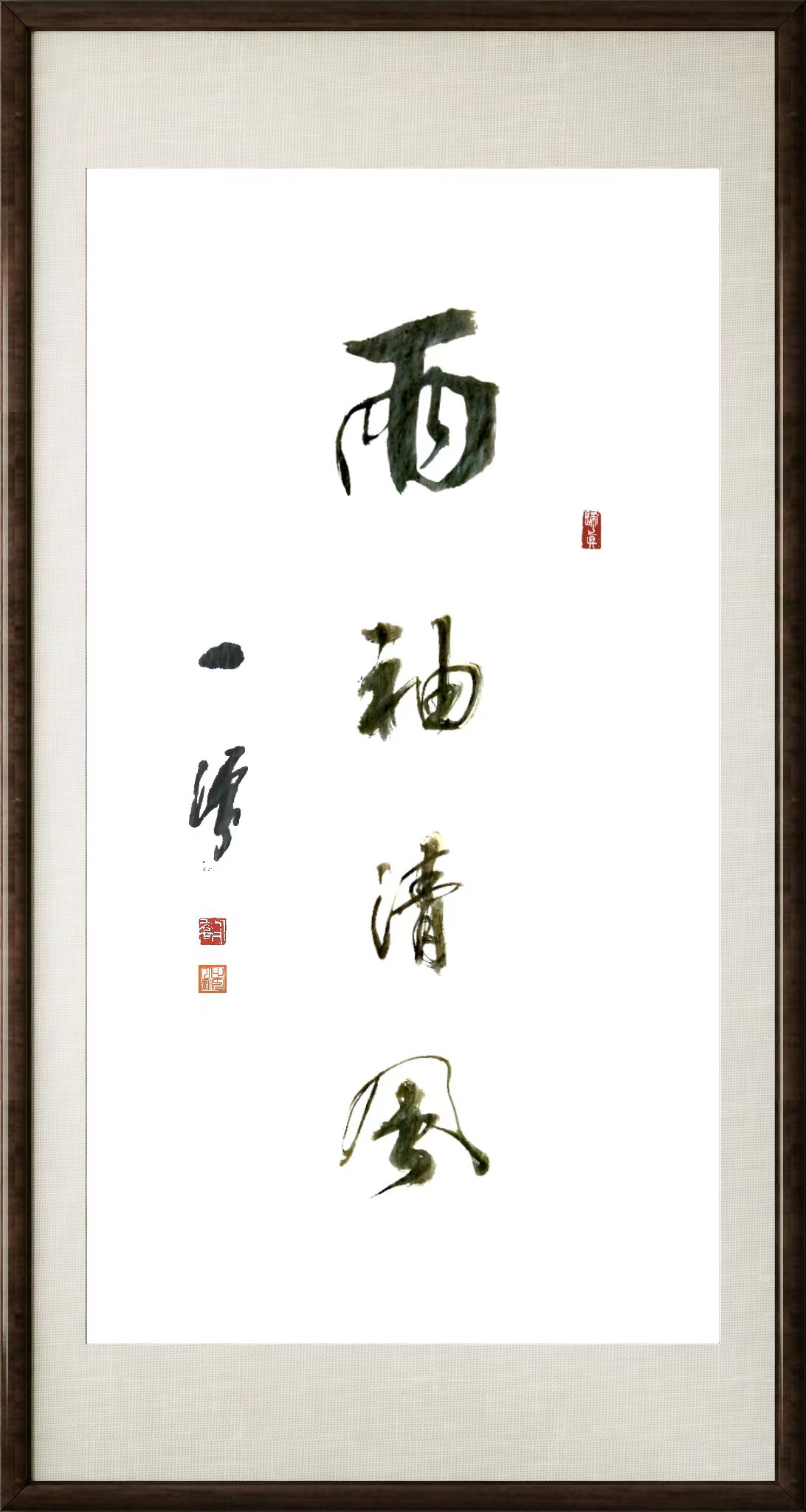

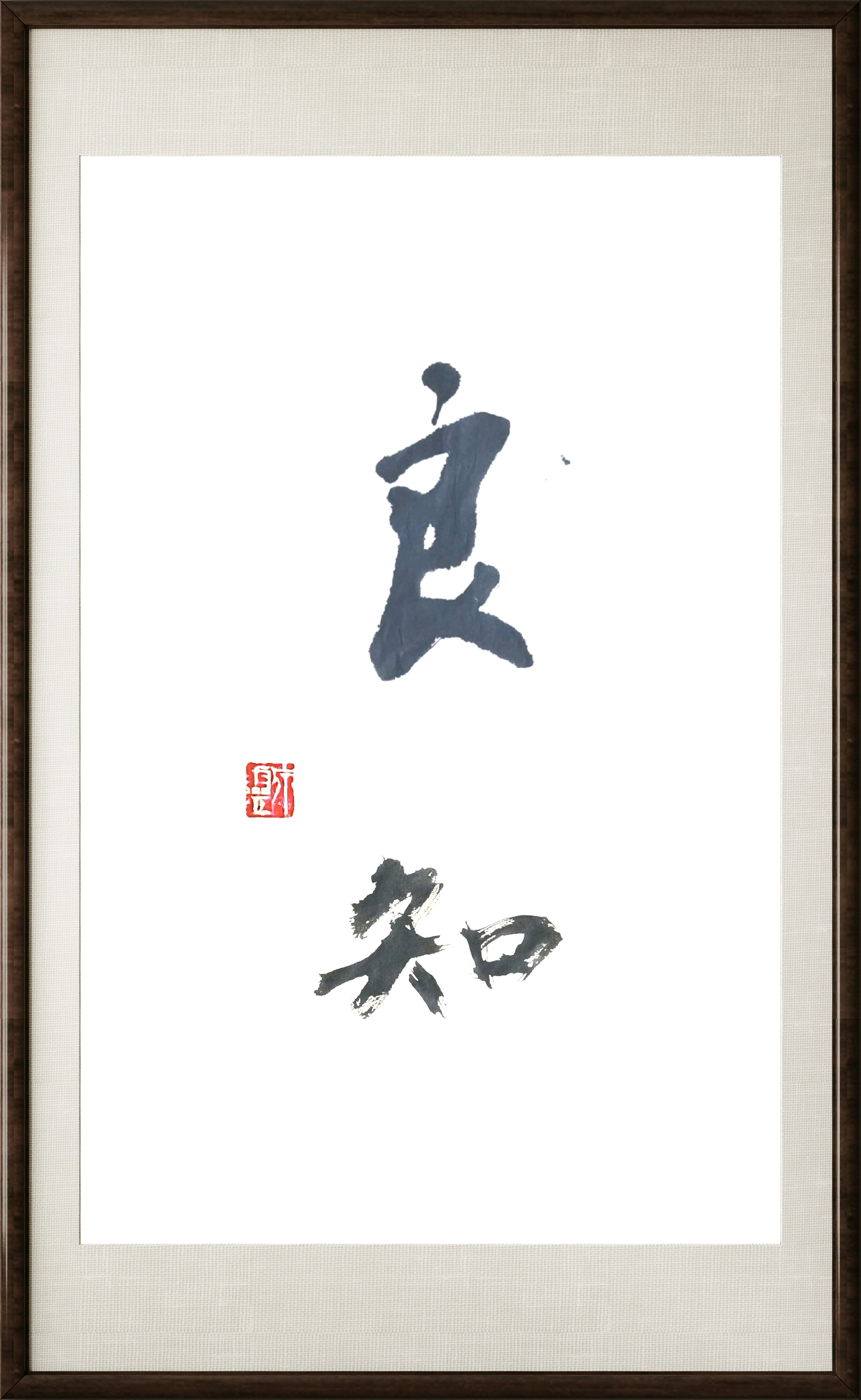

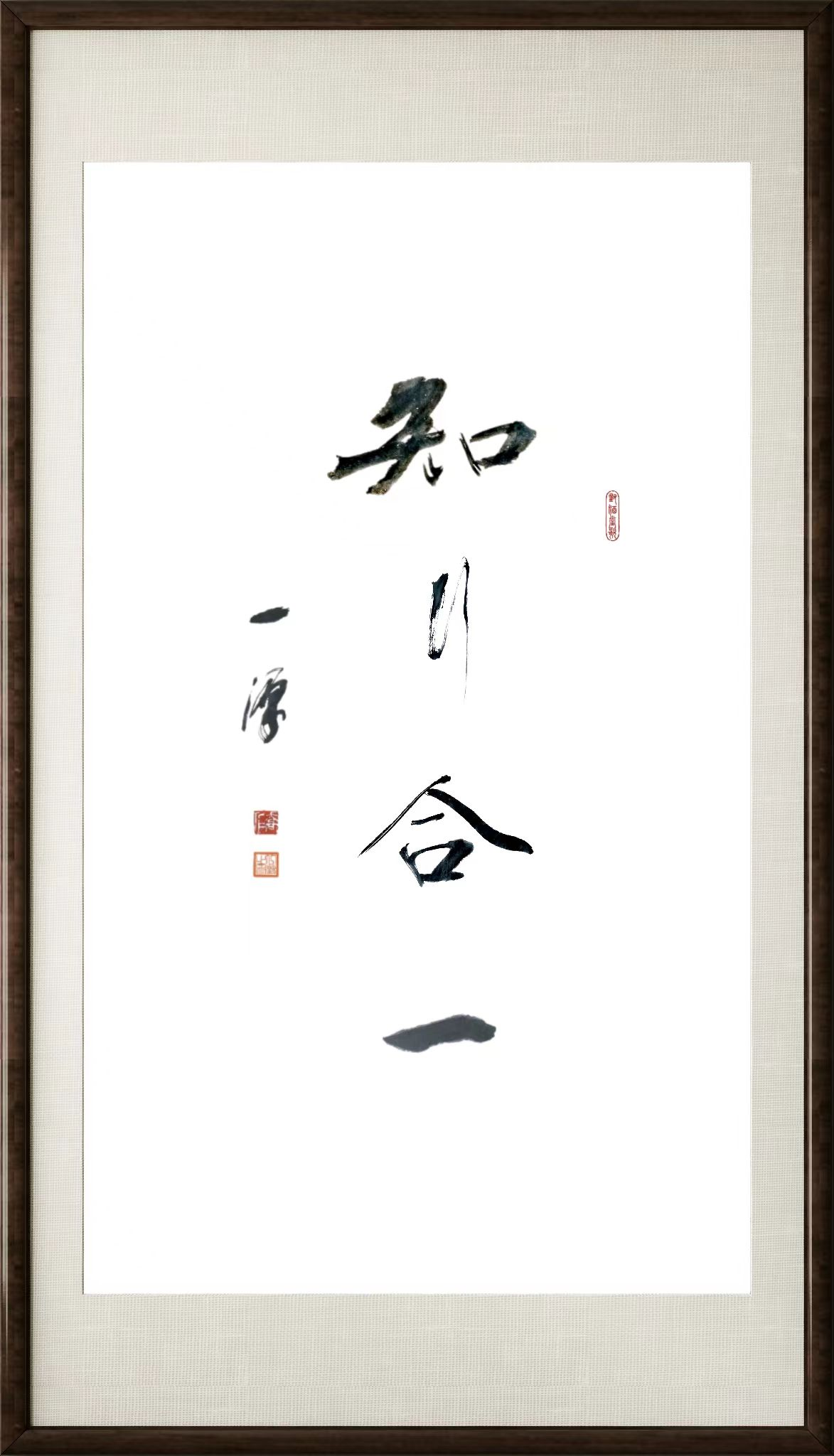

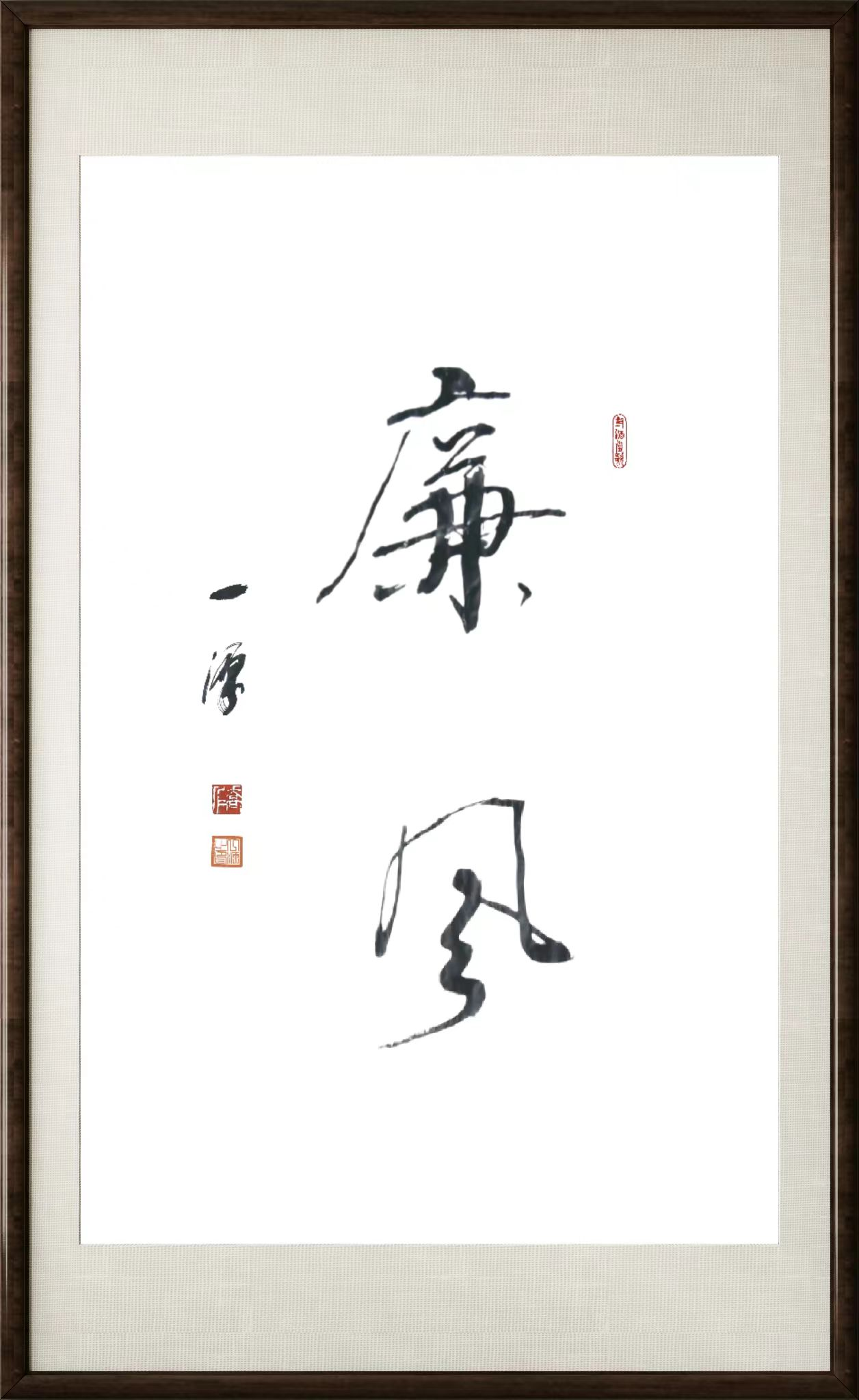

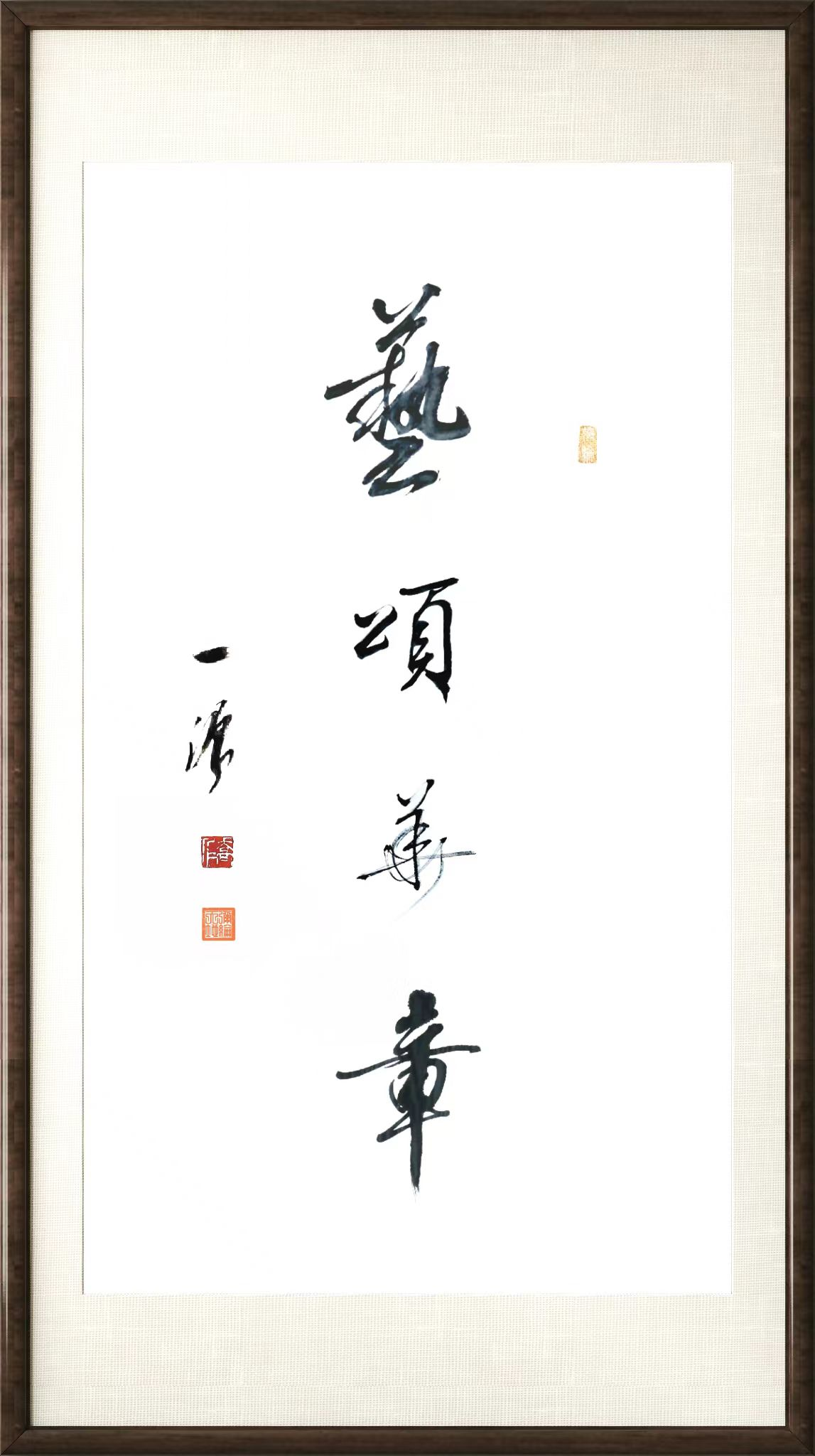

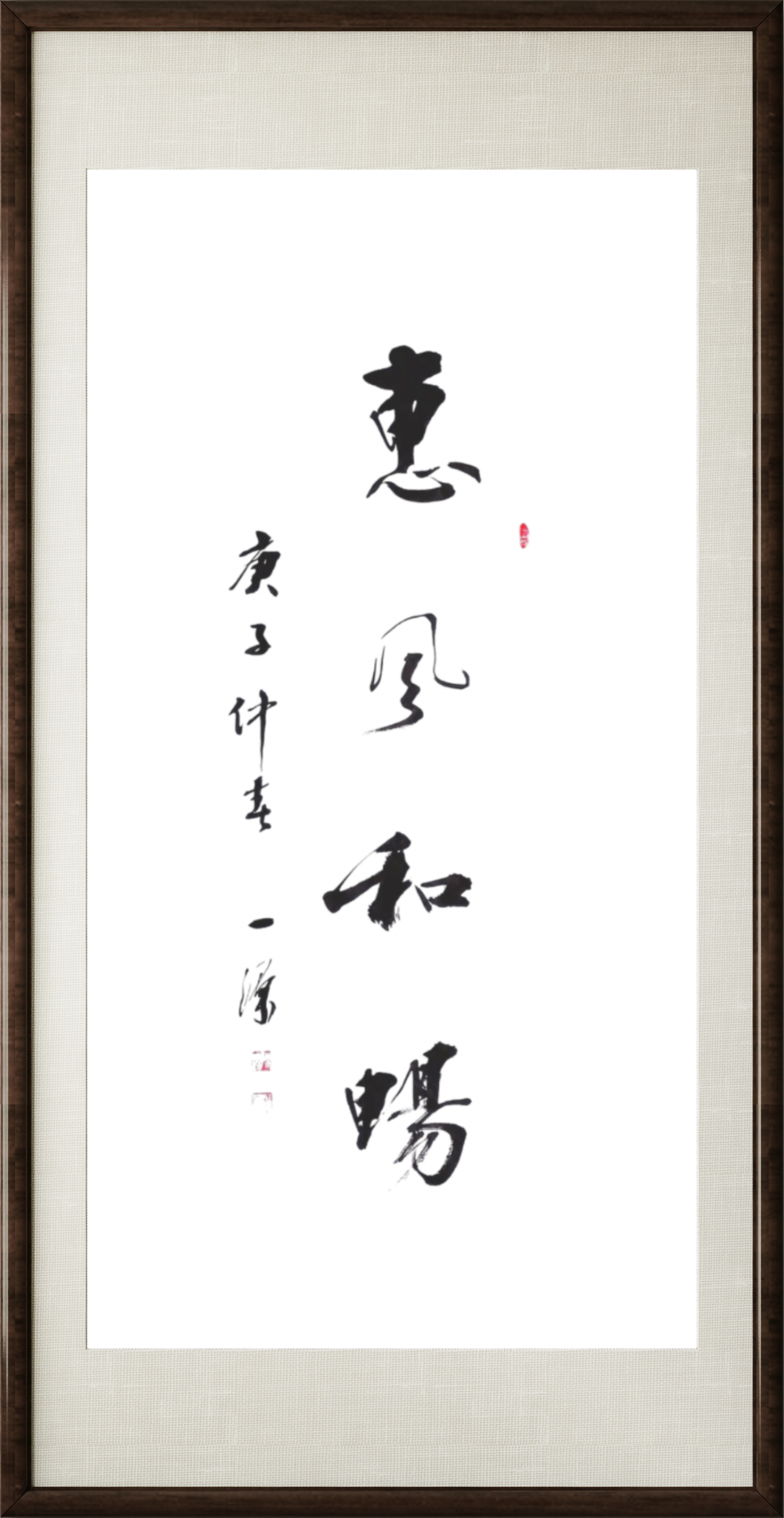

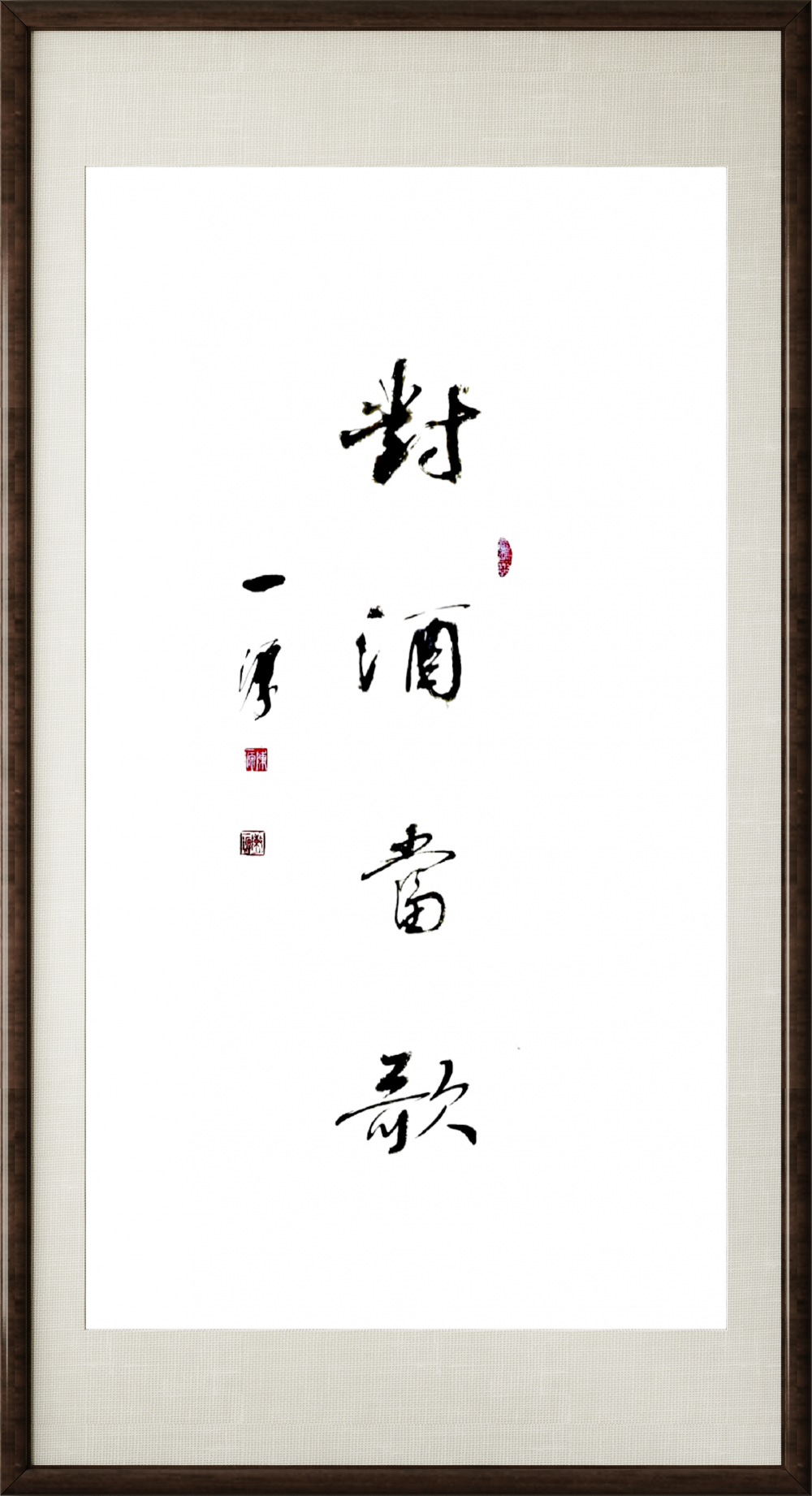

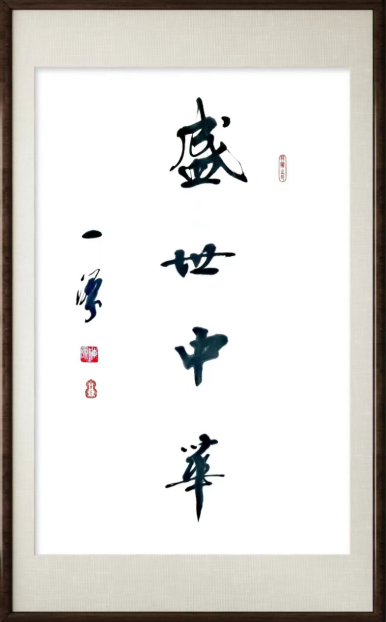

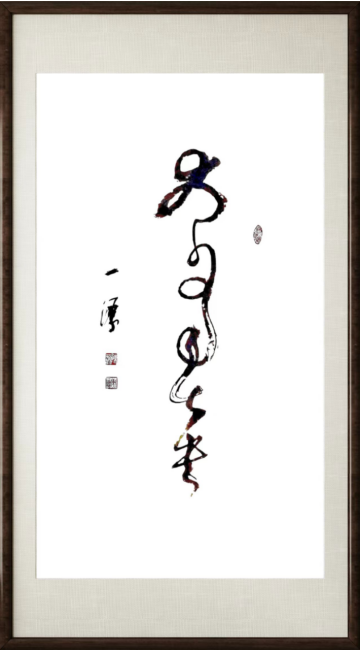

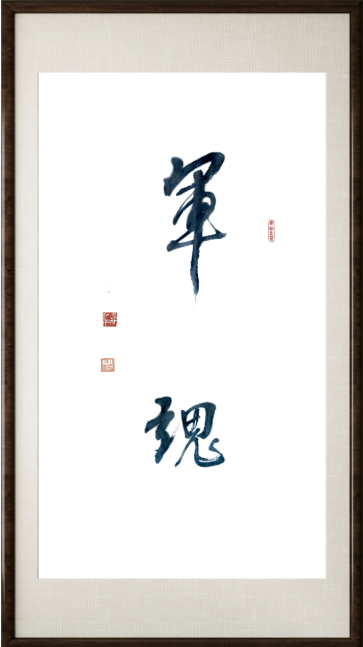

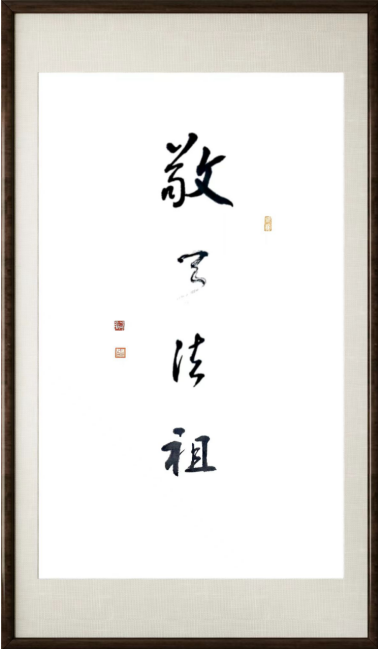

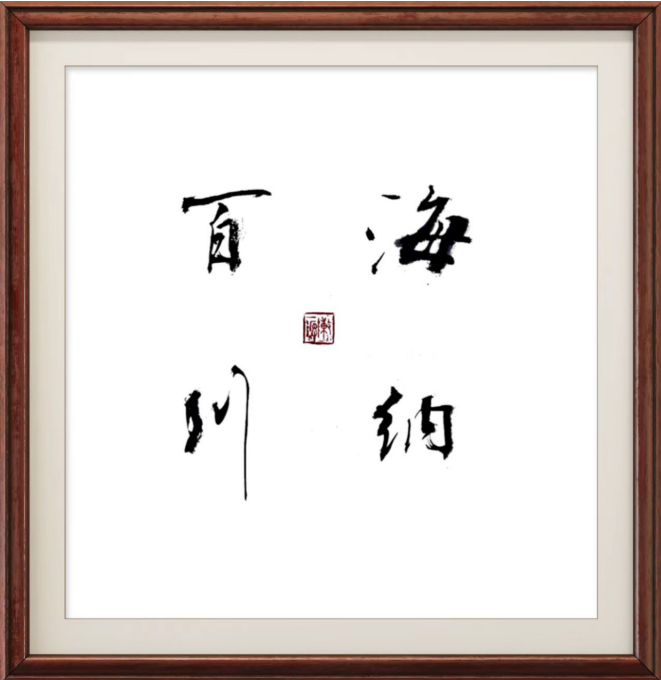

陈一源先生认为中国人应该有自己坚定的文化自信:书法是我们中华民族独有的国粹,中国书法不仅仅是艺术,它还有远远高于艺术的东西。西方所谓"艺术"只是一个近100多年来才在中国叫响的舶来词汇,在没有"艺术"之前,中国的书法就已经存在2000多年了。我们的书法可以涵盖西方的艺术,而西方的艺术绝不可能涵盖我们中国的书法。只讲“术”不讲“道”作品用眼睛去欣赏就够了,而“术”、“道”兼容的作品,却会让人陶醉与遐想。也许我们中国书法是西方人永远望尘莫及的一座文化高峰。

一个有品位的书法家,应该用自己的一生去做好文化积淀和自己心性的修炼。有了这个基本功,才有可能出现"下笔如有神"笔尖下的精妙表达。西方艺术,它怎么折腾也只是在三维空间里面的一种技术活。

纵观世界艺术史,我看到许多作品都只是停留在"术"的层面玩技巧,而没有上升到"道"的层面,中国好的书法作品都是灵魂的结晶,是在"道"层面上的高维呈现,二者不可同日而语。

学习中国书法,没有更高维次的思维和认知,是不可能写好有品位的书法作品的。有经云:"寂然不动,感而遂通","运用之妙,存乎一心"。不明白这些道理,谈所谓书法都是隔靴搔痒。因此,主动捍卫中国书法神圣而圣洁的地位,应该是衡量一个中国书法人有没有对自己祖国的文化认同和文化自信的具体尺度。中国书法不仅有法,有形,更重要的是还得有神和韵。

学习书法的过程除了练习技法之外,也是一个人格提升和灵魂修炼的过程。学书,功夫在书法之外。中国书法的底层逻辑不仅是技法,个人才华与天赋,更是坚实的中国文化底气和书法人的格局与情怀。

中国书法是我们祖先留给人类的一块璀璨的文化瑰宝,我们中华文化必将引领世界,中国书法这种独具魅力的文化形式也必将越来越受到世人的喜爱,它也必将会永远在人类的文化史上闪烁着耀眼的光芒。

标签: